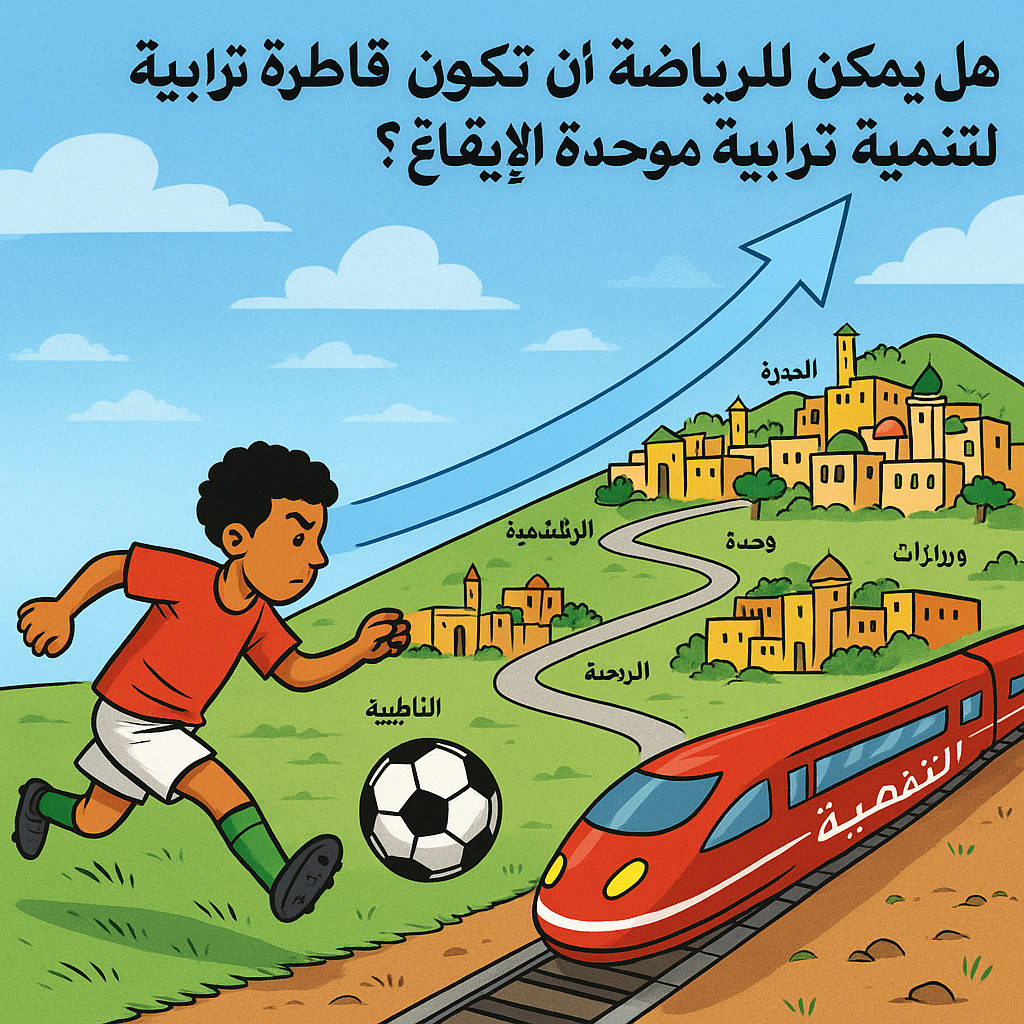

بعد نشوة التتويج في كأس العالم لأقل من 20 سنة، يفرض الواقع الرياضي والاقتصادي أسئلة أكثر إلحاحاً: كيف نحوّل زخم المنتخب إلى تنمية ترابية بعدالة مكانية، بدل الاكتفاء بالاحتفال؟ لا جدال في أن أكاديمية محمد السادس تمثل نموذجاً ناجحاً، لكن نصف عناصر المنتخب وُلدوا وتكوّنوا في أوروبا، ما يذكّر بأن صورة المنتخبات لا تعكس دائماً الوضع الداخلي للأندية، التي ما تزال تعاني هشاشةً مالية وبطئاً في الانتقال إلى حكامة احترافية وشركات رياضية فاعلة.

الخطوة التالية المنطقية هي تعميم الأكاديميات الجهوية: واحدة على الأقل في كل جهة، لا لكرة القدم فقط، بل لباقةٍ من الرياضات (الفوتسال، الكرة الشاطئية، ألعاب القوى، الرياضات القتالية…)، وبمقاربة مدرسية–رياضية تضمن مساراً تعليمياً سليماً بالتوازي مع التكوين التقني. ويجب أن تشمل هذه الرؤية العالم القروي حتى لا يبقى خارج المدار، فالموهبة موزعة بعدالة، بينما الفرص ليست كذلك.

تتطلب هذه النقلة تنسيقاً مؤسّسياً بين الجهات والمجالس المحلية والجامعات الرياضية وقطاعي الشباب والرياضة والتربية الوطنية، لوضع برنامج وطني بمؤشرات قياس وتمويل مستدام، مع تسهيل الوعاء العقاري للمشاريع الرياضية، وكبح المضاربات التي ترفع كلفة البنية التحتية وتُبطئ الإنجاز. كما أن مكافحة الزبونية في التعيينات والانتدابات تبقى شرطاً لنجاعة الاستثمار العمومي وثقة الفاعلين الخواص.

واقعياً، لن تستفيد كل المدن بشكل مباشر من كان 2025 أو مونديال 2030، لكن بإمكانها أن تجني مكاسب غير مباشرة إذا أطلقت مشاريع قُرب: ملاعب أحياء، مراكز تكوين، مسارات جري، فضاءات متعددة الرياضات، ودوريات مدرسية منتظمة. هكذا تتحول الرياضة من عرضٍ نخبوي في مدن محدودة إلى خدمة عمومية مولّدة للصحة والشغل والاندماج الاجتماعي.

ما بعد 2030 لحظة مفصلية: لتفادي “انفجار فقاعة” استثماري، يلزم اقتصاد رياضي دائم: حوكمة شفافة، سوق رعاية محلية، صناعة محتوى، سياحة رياضية، وسلاسل قيمة تمتد من المصنع إلى المنصة الرقمية. عندها فقط يصبح الحديث عن مغربٍ بإيقاع واحد ممكناً، حين يشعر الجيل الصاعد بأن الفرصة تصل إلى مدينته ودواره، وأن العدالة المكانية ليست شعاراً بل واقعاً يومياً.